お知らせ

仏様のお話を聞く時間について

定例法座

『定例法座』(「定例法座」は毎月第4日曜日ただし3月と9月は彼岸会に日程変更します)

日程 2月22日 午後2時〜午後3時30分

テーマ 本願に遇う

ご講師 鴬地清登師(東大阪市本照寺衆徒・本願寺派布教使)

住職より「お聴聞のすすめ」(大阪本町の北御堂さまのご案内より抜粋です)

さて、ではお聴聞はなぜ大切なのでしょうか?

毎日の生活の中で、多くの悩み、苦しみを抱きながら、それを誰にも言うことが出来ずに、自分の心の中に抱え込んでいませんか?

誰にも言えない思いをそっと仏様に打ち明けてみませんか?仏様はいつでもどんなときでも、あなたに寄り添いご一緒くださいます。

その仏様のお言葉を聞かせていただくのが、ご法座であり、お聴聞(ちょうもん)といいます。

みなさまどうぞお気軽にお越しください!

今月の行事(2月)について

・だれでもご参加いただける法話会関係

『定例法座』(「定例法座」は毎月第4日曜日ただし3月と9月は彼岸会に日程変更します)

日程 2月22日 午後2時〜午後3時30分

テーマ 本願に遇う

ご講師 鴬地清登師(東大阪市本照寺衆徒・本願寺派布教使)

定例法座は、一般公開されています。どなたでも参加できます。参加費も無料です。

優しい仏様のお話が聞けますよ!

・・婦人会の予定

仏教婦人会

2月18日 午後1時30分〜午後3時

例会(『蓮如上人御一代記聞書』を聞く)

通常の例会では住職の法話(『蓮如上人御一代記聞書』を読んでいます)を、お茶とお菓子をいただきながら聞きます。

女性向けのホッコリとした集いです。月1回開催ですからご興味を持たれた方は一度お越しください。

法話更新しました!

このたび「浄土真宗は『悪人』でよかったと思う宗教です」を寄稿しましたのでぜひお読みください。

https://jyoudoshinshu-syouenji.jp/free/houwa

また「仏事・行事・住職法話コラム」のページでは過去の住職の法話を掲載しております。

浄土真宗はお聴聞が大切です。仏法を聞いたからといって生き方が変わるわけでは無いでしょう。しかしその味わい意味づけが変わることがあります。

世間では全く聞く事の無いお話しが仏法です。「新しい脳のシワ」をつくりましょう!

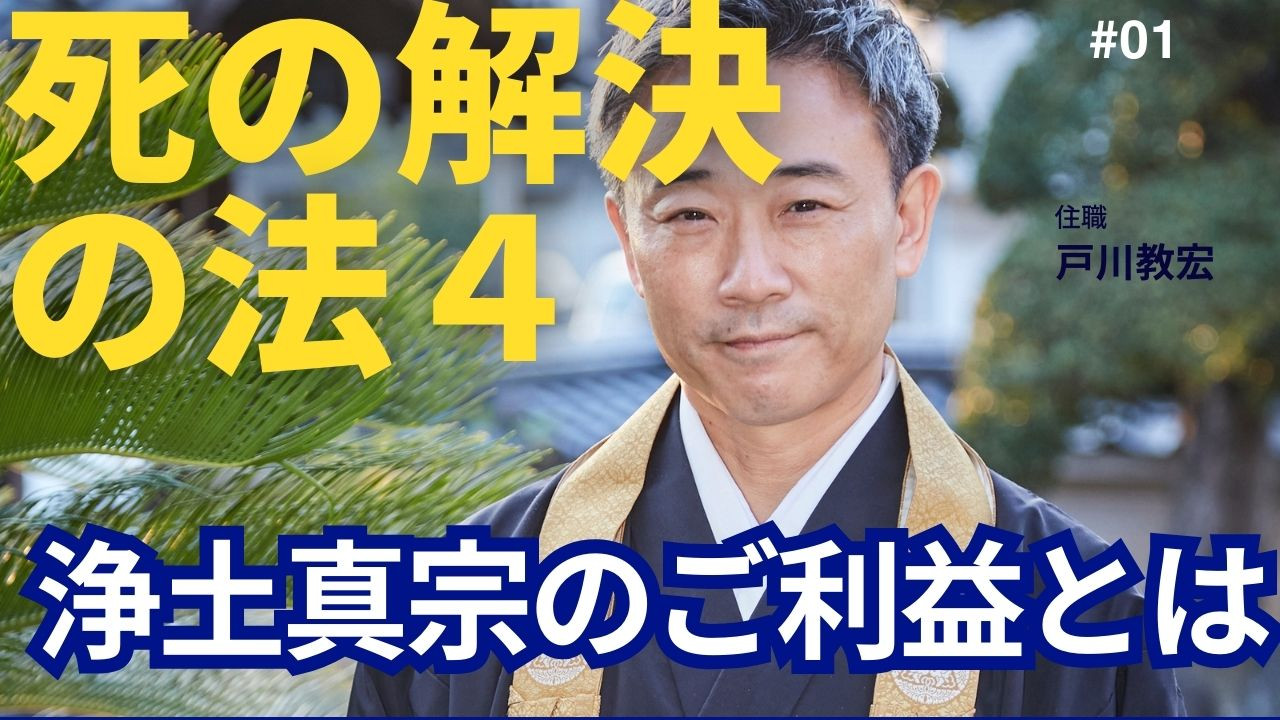

最新YouTube法話(住職)「続・死の解決の法」(その4)

浄土真宗のお寺が人々に伝え続けて来たこと。その中心について語ります。まずはその始まりとして。

ぜひYouTubeチャンネル「なもの部屋」からご視聴ください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。